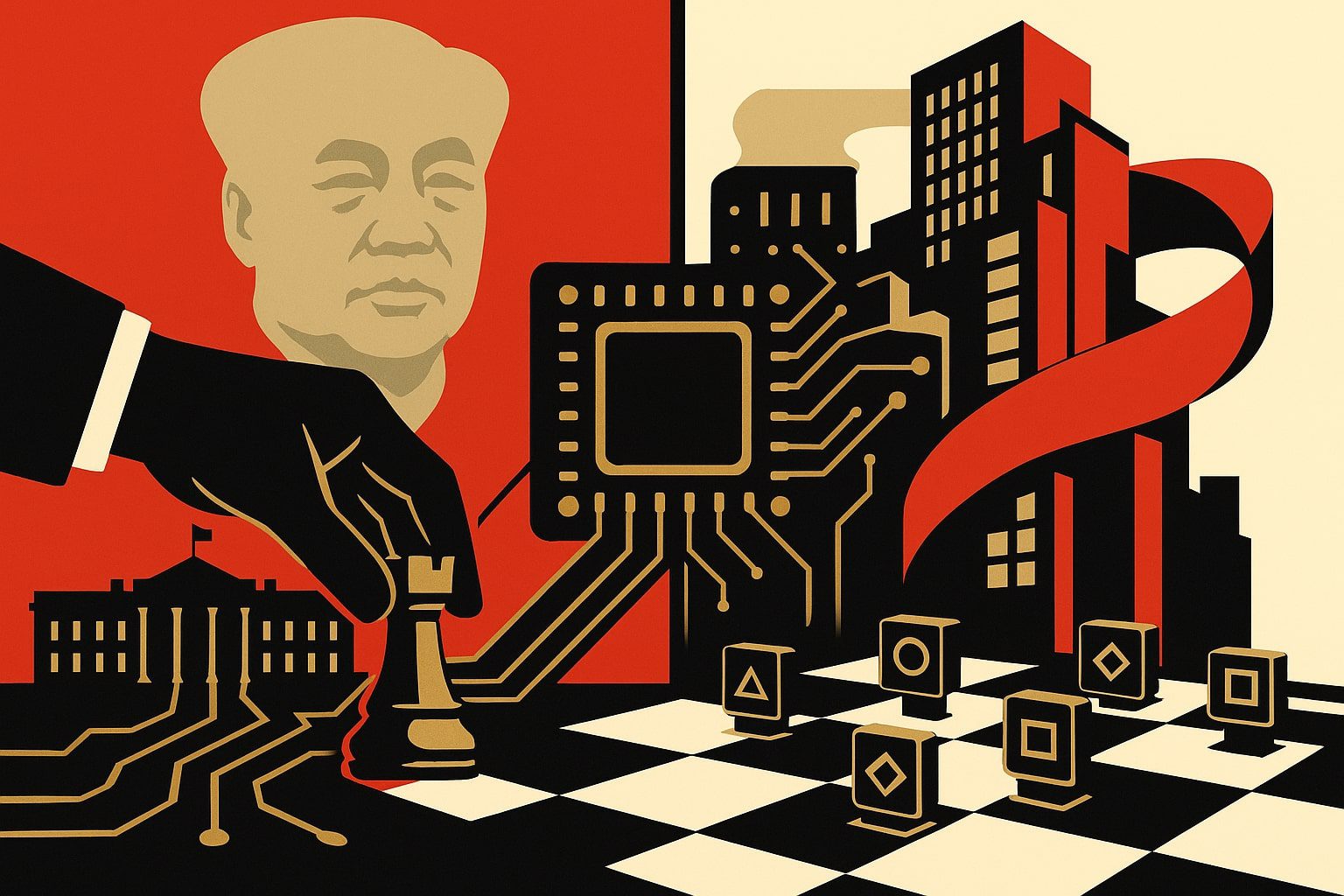

От доли США в Intel до «отчислений с выручки» NVIDIA — Белый дом Трампа всё больше напоминает китайскую модель госкапитализма.

Помните, как республиканцы годами пугали население «ползучим социализмом» — мол, однажды Вашингтон начнёт указывать компаниям, что производить, кому продавать и как делиться прибылью? Поворот сюжета в том, что именно республиканская администрация и делает это сейчас.

Когда «Искусство сделки» встречается с Мао

Для Дональда Трампа всё — сделка. Даже свободный рынок. В гостиничном бизнесе и на гольф-площадках его логика, возможно, работает; с казино, как мы знаем, вышло хуже. Но превращать всю инновационную экосистему США в нескончаемый торг — это не переставлять фишки на столе, а менять сам стол.

В краткосроке увязывание уже одобренных средств CHIPS Act для Intel с получением государством доли в капитале выглядит как преследование сиюминутной выгоды в ущерб стратегии. То же касается и договорённостей по «делёжке выручки» с NVIDIA и AMD в обмен на экспортные лицензии для ограниченных поставок в Китай. Такая «транзакционная» модель управления подталкивает компании гнаться за ближайшим кварталом, чтобы угодить Вашингтону, а рискованные прорывные исследования уходят в дальний угол.

Это не рамочная политика — это торг, маскирующийся под стратегию. По сути, это выглядит как разновидность «покупки на плечо»: власть использует государственные рычаги — от уже выделенных налогоплательщиками денег до разрешений на экспорт — чтобы выдавить уступки у частных компаний. Даже если речь о безголосых акциях (на чём настаивал министр торговли Ховард Латник), сам поворот радикален: государство перестаёт быть регулятором и партнёром, внезапно становясь акционером «со шкурой в игре».

В результате у исполнительной власти появляется непропорциональное влияние на распределение капитала в «индустриях будущего»: полупроводники, ИИ, биотех. Дальше — больше: мы уже видели, как целые направления науки оказываются политизированы простой связкой «финансирование ↔ контроль». Так формируется «теневая» индустриальная политика США, о которой не спорит Конгресс и которая не проходит через обсуждение у избирателей.

Для стартапов это сигнал опасности: если инвесторы начнут воспринимать государство как неизбежного «сборщика пошлины» — того, кто всякий раз требует долю за вход в стратегические сферы, — венчур потечёт иначе. Зачем заходить в игру, если правила договариваются кулуарно и меняются на ходу?

Политика «сделок» превращает инновации в соревнование, где победителей назначает не рынок, а государство. Ирония в том, что новая республиканская база — скорее низко- и среднедоходные избиратели — рискует получить ещё более укрепившийся крупный бизнес (те же Intel, NVIDIA, AMD), а экосистема создания новых рабочих мест — стать хрупче по краям.

И почему бы этой логике остановиться на техкомпаниях? Университеты и исследовательские центры — следующий круг. Трамп уже публично угрожал пересмотреть охрану патентов Гарварда, если тот не «сыграет по правилам». Дальше — требования долей в коммерциализируемых результатах исследований, финансируемых государством, и политизация базовой науки.

Так США рискуют «переиграть Китай» в его собственной игре госкапитализма. Партнёры и инвесторы начнут видеть в американской инновационной системе ту же политическую управляемость, что и в КНР. А CEO, которые попробуют возражать, быстро поймут, чем это грозит — спросите Джека Ма.

Но главная опасность — не в том, как будут выглядеть отчёты NVIDIA или кто именно выпустит безголосые акции для государства. Речь о культурной «перепрошивке» американского двигателя инноваций. Если подобные сделки станут нормой, экосистема будет оптимизироваться не под открытия и масштабирование, а под «выгодные соглашения с государством».

Дежавю госкапитализма. Версия Пекина

Вы действительно думаете, что Huawei и ZTE стали глобальными игроками, просто обыграв конкурентов на «честном рынке»? Нет. Коммунистическая партия Китая годами заливала эти компании субсидиями, льготными кредитами, госзаказами и доступом к инфраструктуре. Их выбрали победителями.

Так КНР поступает с конца 1970-х, когда включила инструменты управляемого капитализма в арсенал развития. Партия решает, кому достанутся субсидии, кто будет делиться прибылью, кого пустят на рынок, а кого — нет. Это будто владелец команды, который сам назначил себя генеральным менеджером и не особенно интересуется мнением болельщиков.

Американская традиция — другая. Да, государство вмешивалось в периоды кризисов: «Новый курс», автопром в 2009-м. Но это всегда было вмешательство «в вытянутой руке»: «Мы профинансируем R&D — но в совет директоров не идём». Нынешняя риторика звучит иначе: «Мы присядем рядом с вами — пусть и с безголосой, но контрольной долей».

Ирония в том, что всё это исходит от той же партии, которая называла социализмом спасение General Motors. Тогда GM стояла на краю пропасти, и казна влила около $50 млрд в обмен на ~60% акций, а при выходе из позиции налогоплательщики потеряли свыше $10 млрд. Республиканцы были беспощадны к Белому дому — это, собственно, и подтолкнуло к рождению движения Tea Party, предтечи MAGA.

Теперь же курс «Обамы времён кризиса» пытаются выдать за универсальную модель, причём не как исключение для спасения индустрии, а как норму: мол, хотите работать в «стратегическом» секторе — готовьте долю или процент с выручки.

В какой момент республиканцы начали переписывать «красную книжечку» Мао и Си под себя? Если это обретёт двупартийный консенсус, то что останется от американской модели свободного предпринимательства?

Конец американского свободного предпринимательства?

Давайте проследим, к чему приведёт логика «государство как акционер». Университетам начнут ставить условием грантов долю в будущих IP-доходах. Сами гранты будут «прикручиваться» к проектам с прикладными коммерческими целями, а не к фундаментальной науке. Госпитали — к примеру — могут столкнуться с идеей «долей» для Medicare. Степень давления исполнительной власти мы уже наблюдали и в отношении вузов, и в отношении юридических фирм: лишение доступа к госзаказам, фактическая «заморозка входа» в федеральные здания, опала для бывших сотрудников — для многих это не щелчок по носу, а вопрос выживания.

Для любой американской компании в подобной системе вопрос тоже станет экзистенциальным. Государство размахивает «жизненно важными» согласованиями и разрешениями, требуя проценты с выручки и кусок капитала. По сути — «лайт-рэкет»: заплати за вход или выбывай. Аналогия проста: представьте, что НБА требует 10% контракта Леброна с Nike только за право выйти на площадку.

Это угрожает тому, что изначально делало американскую экономику американской: предприниматели с дерзкими идеями получают пространство для эксперимента и роста, а государство — это судья, а не комиссар, продающий входные билеты на поле. Да, дефицит бюджета и динамика долга — реальные проблемы. Но «любая выручка — хорошая выручка» не должна перекраивать фундаментальные правила игры. Побеждать должен тот, кто быстрее и умнее изобретает, точнее рассказывает историю продукта, эффективнее работает.

Не тот, кто привёз в Овальный кабинет золотой сувенир. Не тот, кто предложил Белому дому «делиться выручкой» в обмен на экспортные лицензии. И не тот, кто готов отдать государству долю в капитале. Это не обычные регуляторные сборы и даже не штрафы за нарушения. Это — «встряска» частного сектора собственной федеральной властью.

Как только американские предприниматели начнут докладывать не венчурным фондам, а Вашингтону, игра будет уже другой. И финиш у неё не в Кремниевой долине, а за столом председателя Мао.

Контекст и подспудные риски: что спрятано в «сделках»

- Капитал вместо правил. Когда государство получает доли в компаниях, логика регулятора меняется: мотив «обеспечить конкуренцию и прозрачность» подменяется мотивом «поднять стоимость собственного пакета». Это разрушает нейтральность арбитра и создаёт системный конфликт интересов.

- Капитал как инструмент санкций. Доля в капитале плюс доступ к лицензиям — это не только кнут, но и пряник. Непокорные будут чувствовать давление не абстрактного «регулятора», а совладельца, который может заблокировать сделки, продажи или расширение.

- Каскад вторичных эффектов. Венчур перераспределяется в «неподконтрольные» отрасли, а возможно — утекает за границу. Крупные игроки закрепляются, стартапам тяжелее пробиться к инфраструктуре и контрактам. В науке и образовании интерес к фундаментальным темам падает, потому что грантовая повестка начинает «просить» ROI в горизонте электорального цикла.

- «Экспорт модели» вовне. Партнёры и союзники видят, что США «играют по китайским правилам», и адаптируются: локализация цепочек, осторожность в совместных разработках, сложные зеркальные меры. В итоге та самая «технологическая коалиция» Запада рассыпается на острова взаимных ограничений.

Что с этим делать (и кто должен возражать)

— Бизнесу нужно называть вещи своими именами. Если соглашение выглядит как «плата за вход», а не как прозрачная регуляторная процедура — это предмет публичной дискуссии, а не PR-релизов.

— Конгрессу следует вернуть себе роль в выработке индустриальной политики: открытые дебаты, сроки, критерии, sunset-клаузы. «Сделки», заключённые кулуарно исполнительной властью, должны иметь понятные рамки и контроль.

— Университетам и исследовательским центрам — отстаивать автономию фундаментальной науки и прозрачные правила трансфера технологий. Патенты — не разменная монета в политических торгах.

— Избирателям — увидеть, что «жёсткий торг» с корпорациями не равен защите интересов рабочих. Очень часто он лишь цементирует позиции гигантов и закрывает окно возможностей для новых работодателей.

В конечном счёте спор здесь не про Intel или NVIDIA. Он про то, кем мы хотим видеть государство в экономике — арбитром или совладельцем, гарантом конкурентного поля или игроком, который сам расчерчивает площадку и выставляет цену за вход. История подсказывает: когда арбитр надевает форму участника, игра быстро перестаёт быть честной. И выигрывают в ней далеко не те, ради кого всё это начиналось.

***✨ А что думаете вы? ✨

Делитесь мыслями в комментариях — ваше мнение вдохновляет нас и других!

Следите за новыми идеями и присоединяйтесь:

• Наш сайт — всё самое важное в одном месте

• Дзен — свежие статьи каждый день

• Телеграм — быстрые обновления и анонсы

• ВКонтакте — будьте в центре обсуждений

• Одноклассники — делитесь с близкими

Ваш отклик помогает нам создавать больше полезного контента. Спасибо, что вы с нами — давайте расти вместе! 🙌